About金戒光明寺特別夜間拝観

※予約なしで拝観できます。

| 拝観期間 | 2024年11月15日(金)~ 12月8日(日) |

|---|---|

| 拝観時間 | 17:30~20:30(最終入場 20:00) |

| 受付場所 | 御影堂内 |

| 拝観箇所 | 御影堂・大方丈・庭園 |

| 御朱印 | 書置きのみ御影堂内受付にて授与いたします |

| 夜間拝観 拝観料 |

御影堂・大方丈・紫雲の庭 | |

|---|---|---|

| 個人 | 団体 (15名以上) |

|

| 大人 | 1,000円 | 900円 |

| 小学生 | 500円 | 450円 |

要予約

【個人向け】

プレミアム拝観プラン

- 特典01

- 30分早く入場できるので、ゆったりと拝観していただけます。

- 特典02

- ご用達職人もしくは庭園コンシェルジュ(植彌加藤造園)が約30分間ご案内いたします。

(以降は自由拝観)

| 開催日 | 金土日開催予定 |

|---|---|

| 受付・拝観時間 | 【受付】16:30~17:00 【拝観】17:00~案内後自由拝観 |

| 拝観料金 | 大人:2,000円/小学生:1,500円 (幼児は無料) 庭園ガイドのチラシ付 |

| 定員 | 30名 |

要予約

【団体・旅行会社向け】

プレミアム拝観プラン

- 特典01

- 30分早く入場できるので、ゆったりと拝観していただけます。

- 特典02

- 京都SKY観光ガイドが約30分ご案内いたします。(以降は自由拝観)

| 開催日 | 期間中毎日開催 |

|---|---|

| 受付・拝観時間 | 【受付】16:30~17:00 【拝観】17:00~案内後自由拝観 |

| 人数 | 15名以上 |

| 拝観料金 | 大人:1,500円/小学生:1000円 (幼児は無料) 庭園ガイドのチラシ付 |

Highlight金戒光明寺の見どころ

-

Highlight01

秋の夕暮れを感じながら

京都を一望できる高台に位置し、「秋は夕暮れ」の名所としても知られる金戒光明寺。特に秋の日没直前は、京都の町や山々が赤く染まった幻想的な光景をお楽しみいただくことができます。夕刻からは、御影堂や山門・鐘楼や参道など境内をライトアップいたします。

山門は1860年の完成しました。楼上正面に、後小松天皇宸翰

「浄土真宗最初門」の勅額があります。

※夜間は、山門の拝観はできません。 -

Highlight02

文化財が安置される御影堂

御影堂からご入場していただきます。

国内最大級の幢幡(どうばん)や吉備観音(重要文化財)、

運慶作と伝わる文殊菩薩などお参りください。

毎夜3回邦楽の生演奏を開催いたします。お箏や篠笛など、

日本古来の音色をお楽しみください。 -

Highlight03

摩訶不思議な虎の襖絵

大方丈では仕掛けのある通常非公開の「虎の襖絵」を公開。

本年は、3年ぶりの公開となります伊藤若冲筆「群鶏図押絵貼屏風(ぐんけいずおしえばりびょうぶ)」をご覧いただけます。 -

Highlight04

秋ならではの景色「紫雲の庭」

紅葉が美しいライトアップされた

「紫雲の庭」の水面に映る逆さ紅葉は必見です。

日中とはまた違うお庭をご覧ください。

Special特別展示

浄土宗開宗・金戒光明寺開創 850年記念展示

重文 山越阿弥陀図(複製)、法然上人木造涅槃像、法然上人御影 他

伊藤若冲筆「群鶏図押絵貼屏風 」

若冲といえば鶏図といわれるくらいに、最も得意とした画題と構図による本画は、各面にそれぞれ番の鶏か雄鳥が描かれている。

一つ一つを見ると異なるポーズ、異なる羽の色の鶏であるのに、どの画面も長い尾羽の一本を上にするという若冲好みの構図が見られ、画面にリズムを生み出している。

青墨が紙に滲む跡を生かした羽の重なりの表現、様々な蔓性植物の葉の葉脈の線描、丸の中に点を描いたような独特の鶏の目の描写等、強い個性を示す若冲らしい作風が見られる。

奇想派として知られる若冲(一七一六~一八〇〇)は京都、錦小路の青物問屋に生まれたが、中国の宋、明時代の作風を広く研究し、極彩色による花鳥図と共に墨画にも長けていた。

活躍した江戸中期は写生派が起こり、画壇全体の流れとしては客観的写生描写へと傾倒していく中にあって、そうした風潮にはまったく左右されることなく独白の作風を確立していった。

写実画でもなく装飾画でもなく、狩野派のような伝統描法からもはみ出た描写は、しかしながら鶏を描かせれば鶏の持つ本性そのものを描き表すという力量を示している。

描く対象とするものの動き方の癖、特徴的ポーズ等を誇張して描くことは、他の作家にはない作画姿勢として大いに注目を集めた。若冲は実際に数多くの鶏を庭で飼い、毎日つぶさに観察した上で一気に紙面に描き上げていたことが知られている。

本図には落款はないが、印章から若冲の作であることが確認できる。

EVENT

イベント情報

毎夜、邦楽のコンサートを開催

お箏や篠笛などのコンサート

を1日3回開催いたします。

夜の邦楽の音色はお寺とマッチし

特別な時間をお過ごしいただけます。

通常拝観料のみでご覧いただけます。

公演時間(毎日演奏)

17:45~/18:30~/19:30~

各20分

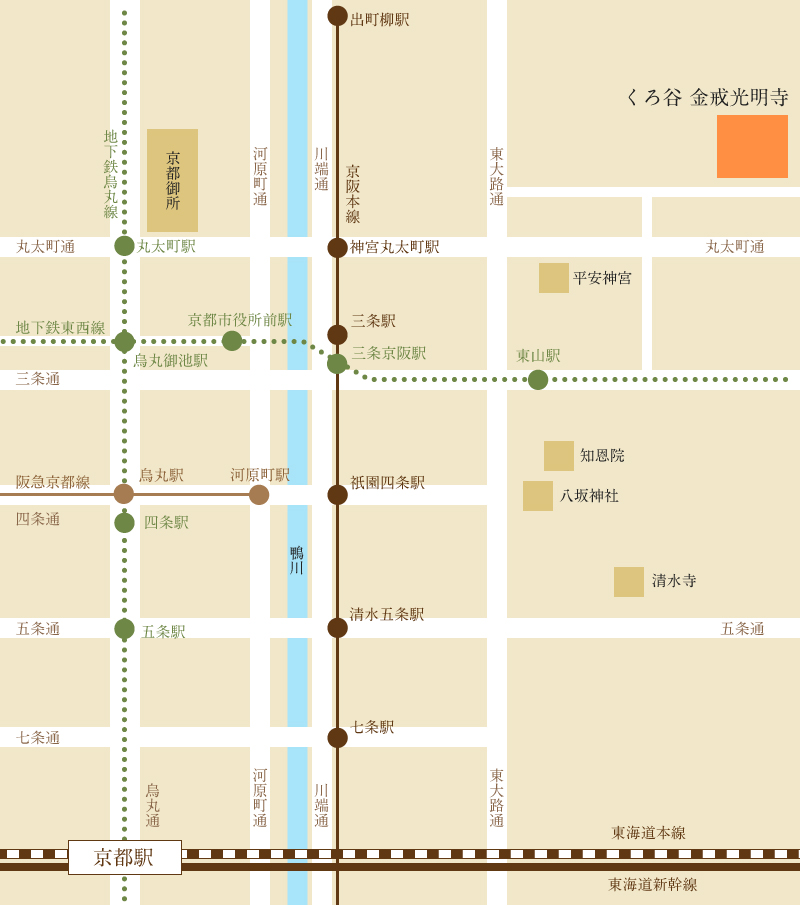

Accessアクセス

| 場所 | 浄土宗大本山 くろ谷 金戒光明寺 〒606-8331 京都市左京区黒谷町121 |

|---|---|

| アクセス | 市バス 岡崎道下車(32・203・204系統)徒歩10分 市バス 東天王町下車(5系統)徒歩15分 |

| 駐車場 | 乗用車:73台(山門下黒谷駐車場) ・大型バス駐車場なし ・タクシーは境内までお上がりください。 |

京都駅からのアクセス図

山門下黒谷駐車場のアクセス図

Temple of the Aizu Samurai

Konkai-Komyoji Temple Nighttime Light-up Event

This temple was the home base of the Aizu samurai at the end of the Edo period. From inside the grounds, visitors can see gorgeous sunsets. Experience the beautiful autumn foliage reflected off the water in Shiun Garden and temple treasures such as a mysterious sliding door picture of tigers, and Kibi Kannon Buddhist statue (important cultural asset).

Three times a day: Koto and bamboo flute performances (from 5:45, 6:30, and 7:30 p.m.)

- Event period

- November 15 – December 8, 2024

- Hours

- 5:30 p.m. – 8:30 p.m. (Last admission at 8:00 p.m.)

- Cost

- Adults ¥1,000, elementary school students ¥500 (10% discount for groups of 15 or more)

Access

- A 15-minute walk from the Higashitennocho stop on route number 5 Kyoto City Bus from JR Kyoto Station

- A 30-minute walk from the Higashiyama Station on the Tozai subway line

- A 15-minute walk from the Okazaki Koen/Dobutsuen-mae (Zoo) stop on route number 5 Kyoto City Bus from the Sanjo Station on the Keihan main line

- A 10-minute walk from the Okazaki-michi stop on route number 203 Kyoto City Bus from the Gion-shijo Station on the Keihan main line

- Private vehicles: Sanmonshita coin-operated parking

会津武士寺

金戒光明寺 夜间灯饰

幕末时期,会津藩的武士曾将大本营设于金戒光明寺。从寺院境内可以眺望到美丽的夕阳佳景。

紫云之庭池水中的红叶倒影美不胜收,在该寺还可以观赏到不可思议的虎隔扇画,以及吉备观音(重点文物)等寺宝。

每天有3次古筝和筱笛的演奏(17:45~ 18:30~ 19:30〜)

- 期间

- 2024年11月15日(周五)~12月8日(周日)

- 时间

- 17:30~20:30(最晚入场时间20:00)

- 费用

- 成人1,000日元 小学生500日元(15人以上10%折扣)

交通指南

- 从JR京都站搭乘市营巴士5号线,在"东天王町"下车,步行15分钟。

- 从地铁东西线的"东山"站步行30分钟。

- 从京阪本线的"三条"站搭乘市营巴士5号线,在"冈崎公园〔动物园前〕"下车,步行15分钟。

- 从京阪本线的祇园四条站搭乘市营巴士203号线,在冈崎道下车,步行10分钟。

- 私家车 山门下投币式停车场

아이즈 사무라이절

곤카이코묘지절 야간 관람

에도 막부 말기에 아이즈 지방의 사무라이가 거점으로 사용했던 사원입니다. 경내에서 아주 아름다운 노을의 절경을 감상하실 수 있습니다.

시운 정원의 물에 비치는 단풍은 매우 아름답습니다. 또한, 맹장지에 그려진 신기한 호랑이 그림과 기비 관음(중요문화재) 등 절의 보물도 관람하실 수 있습니다.

매일 3회, 쟁과 피리 연주가 있습니다.(17:45〜 18:30〜 19:30〜)

- 기간

- 2024년 11월 15일(금)~12월 8일(일)

- 시간

- 17:30~20:30(입장 마감 20:00)

- 요금

- 어른 1,000엔, 초등학생 500엔(15명 이상 10% 할인)

오시는 방법

- JR 교토역에서 시 버스 5번 승차…‘히가시텐노초’에서 하차 후 도보 15분

- 지하철 도자이선 ‘히가시야마’역에서 도보 30분

- 게이한 본선 ‘산조’역에서 시 버스 5번 승차…‘오카자키코엔 도부쓰엔마에’에서 하차 후 도보 15분

- 게이한 본선 기온시조역에서 시 버스 203번 승차…오카자키미치에서 하차 후 도보 10분

- 자가용은 산몬시타 주차장을 이용해 주십시오.